Sin saberlo, Cecilia Grierson fue testigo de un caso de violencia de género a principios del siglo XX y también de las últimas ejecuciones en la Penitenciaría Nacional.

Cecilia Grierson, la primera mujer en obtener el título de médica en la Argentina, tenía una memoria de elefante. Por esa razón, a mediados del invierno de 1914, quedó de una sola pieza al descubrir, en la tapa del diario Crítica, una fotografía de Carmen Guillot de Livingston, quien pocas semanas antes había enviudado de manera truculenta en un episodio sobre el cual corrían ríos de tinta.

Es que, estando de guardia en el servicio de obstetricia del Hospital San Roque (hoy, Ramos Mejía) durante una lejana noche de 1906, la había atendido.

Y no olvidaría esa circunstancia.

La paciente –por entonces, de 20 años– transitaba los primeros meses de un embarazo primerizo. Tenía un sangrado en la zona vaginal, quizás a raíz de alguna contusión en el vientre. También mostraba un pequeño corte en el labio inferior. Ambas lesiones –según su versión, vertida con un tono avergonzado– habrían sido fruto de una caída en su hogar.

La doctora no le creyó. Aquella impresión se robustecería al concluir la consulta, cuando vio al esposo aguardando en el pasillo.

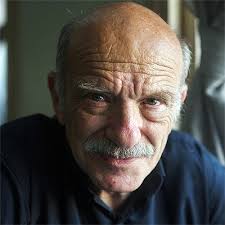

Era un tipo casi cuarentón, grueso y calvo, que lucía un bigotazo negro con las puntas hacia arriba. Se trataba de un contador del Banco Hipotecario; su nombre: Franz Carlos Livingston. Un vistazo bastaba para notar su mal talante.

Lo cierto es que Grierson no tuvo ninguna duda de estar ante un caso de lo que –un siglo más tarde– se denominaría “violencia de género”, tema que le preocupaba sobremanera.

Ella era una mujer con un pensamiento muy avanzado para la época. No solo fue una precursora del movimiento feminista en el país, sino que su corpus ideológico se extendía hacia otros tópicos no muy debatidos en esos días, como su prédica a favor de abolir la pena de muerte.

Desde luego, ese día no pudo imaginar hasta dónde ambas convicciones se entremezclarían en una historia aún invisible. Y que involucraría justamente a esa pareja.

En este punto, es necesario saltar hacia el momento en el cual ella, con el azoro pintado en la cara, observaba esa fotografía publicada por Crítica. Porque los ocho años transcurridos desde la única vez que trató a la mujer del retrato le habían ajado, prematuramente, el semblante.

Al adentrarse en el artículo, comprendió que motivos no le faltaron.

El rastro de la escama

–¡Estoy encerrada! –clamaba Carmen una y otra vez, alborotando la madrugada del 20 de julio, un lunes particularmente gélido.

Sus gritos provenían de la planta baja del edificio situado en la calle Gallo 1680 de Barrio Norte. Enseguida acudió el portero con un agente de la comisaría 39a que derribó a patadas la puerta del departamento.

La mujer seguía pidiendo auxilio desde el dormitorio, donde, al parecer, alguien la había encerrado con sus hijos (seis varoncitos cuyas edades oscilaban entre los siete años y los nueve meses). En tanto, la criada Catalina González se encontraba de franco.

Pero algo hizo que los dos hombres se demoraran en rescatarla: en el hall yacía el cadáver de don Frank Carlos, despanzurrado a puntazos.

De inmediato, el comisario Samuel Ruffet acudió a la escena del crimen, que a prima facie fue caratulado de “homicidio en ocasión de robo”.

De hecho, a la víctima le faltaba su billetera, aunque los matadores le perdonaron el reloj de oro con cadena que llevaba en el bolsillo del chaleco, lo cual ponía en duda ese móvil. Además, habían cometido la imprudencia de dejar allí los dos cuchillos usados para prodigarle al contador unas 40 puñaladas.

¿Tanto ensañamiento por un simple robo?, se preguntó el comisario. Y el olvido de los cuchillos le indicaría el poco profesionalismo de los agresores, a lo que se sumaba un detalle revelador: sus afiladas hojas tenían olor a pescado y algunos rastros de escamas.

¿Acaso en esas armas estaba cifrada la resolución del caso?

En parte, dado que la coreografía del ataque a Livingston –descripta con lujo de detalles por Carmen, la única testigo del caso– correspondía a un típico delito contra la propiedad: siendo casi la medianoche del domingo, dos sujetos habrían interceptado a Livingston al volver de una cena con amigos, ingresando así con ellos al inmueble.

Sin embargo, no estaba dicha la última palabra.

El último paredón

Durante unas ocho semanas, el caso fue profusamente tratado por la prensa; es más, medios como Crítica, La Razón y la revista Caras y Caretas se disputaban las primicias al respecto. En sus páginas, día tras día, al estilo de un folletín por entregas, afloraba la intimidad de esa familia intachable y acomodada.

Pues bien, resultó que no era tan intachable. Y que, entre las paredes del domicilio de la calle Gallo, palpitaba una sucursal del infierno, cuyo artífice no era otro que el señor Livingston, un tipo violento y golpeador, tal como, en su momento, lo había intuido la doctora Grierson.

Ella, que seguía las novedades del asunto con sumo interés, quedó helada ante un súbito giro de la pesquisa: los arrestos de Carmen y la criada Catalina.

Horas antes, también había caído tras las rejas el comerciante de pescado Salvatore Vitarelli, con un puesto en la feria de la calle Rodríguez Peña, junto a dos inmigrantes calabreses sin empleo, Francisco Salvatto y Giovanni Lauro, dispuestos a todo por unos pesos.

Cabe destacar que todos los detenidos se acusaban mutuamente.

La cadena de acontecimientos que derivaron en el asesinato del contador tuvieron por telón de fondo la –diríase– solidaridad de Catalina hacia su patrona, cuyo calvario marital era ya insoportable.

De modo que fue ella quien convenció a la pobre Carmen de “contratar” a Vitarelli, con quien mantenía un amorío. Este, a su vez, acudió a los calabreses para que se encargaran del “trabajo”.

El comisario Ruffet fue el héroe del momento.

En los registros de la Cárcel de Mujeres del Buen Pastor están asentadas dos visitas de Grierson a la reclusa Guillot.

¿Acaso sentía un remordimiento por no haberla auxiliado al conjeturar, ocho años antes, el trato violento del que era objeto?

Lo cierto es que, durante el proceso penal, bregó por su inocencia. O, por lo menos, para atenuar su castigo.

Fue la primera vez que, en este país, se difundía públicamente la cuestión de las mujeres golpeadas con semejante énfasis.

Pero, en lo jurídico, fue en vano: en 1916, Carmen Guillot fue condenada a prisión perpetua, al igual que Catalina González y Salvatore Vitarelli.

Por su parte, la oposición de la médica a la pena de muerte tampoco tuvo demasiado eco: el 22 de julio de aquel año, Francisco Salvatto y Giovanni Lauro fueron fusilados en el patio de la Penitenciaría Nacional.

Fue la última vez que se aplicó en la Argentina la pena capital.

(*) Periodista de investigación y escritor, especializado en temas policiales