Sin saberlo, Osvaldo Soriano jugaba al gato y al ratón con la última dictadura militar.

Ese día, en el diario El Cronista Comercial se armó con urgencia una segunda edición. Su director, Rafael Perrotta, había preferido no usar en el título de tapa la palabra “golpe”. De modo que ahí se leía: “Pronunciamiento”. Nada más.

Corría la madrugada del 24 de marzo de 1976. En Bruselas, un argentino que había trabajado de periodista en ese diario hasta su reciente partida hacia Bélgica en busca de mejores horizontes, siguió semejante acontecimiento por TV. Era Osvaldo Soriano.

Entonces, lo asaltó el recuerdo de una no lejana noche en Buenos Aires, compartida cerca de la redacción, en un barcito sobre la calle Perú al 600, con el prosecretario de la Sección Política, Rodolfo Guagnini. Allí hablaron acerca de la inminente caída del gobierno “isabelista”. Esa conversación, regada con copitas de ginebra, se prolongó más de lo debido. Ya clareaba cuando, al despedirse de él en la esquina de Chile, Guagnini le susurró al oído: “Lo que se viene va a ser peor que la dictadura de Lanusse”.

A Soriano, el amanecer pareció haberlo tomado por sorpresa, casi como en una emboscada. Y su respuesta fue el silencio. Era como si desde aquel alba hubiese transcurrido un siglo. Lo cierto es que, ahora, en medio de esta maldita circunstancia histórica, él tomó tal vez la decisión más irracional de su existencia: regresar al país.

Arde Tandil

Los ojos del mundo estaban puestos en Buenos Aires. Pero a 350 kilómetros de allí, en la ciudad bonaerense de Tandil, la situación no era menos ominosa. Dos jeeps artillados del Ejército, una tanqueta y tres Falcon verdes con falsos civiles que mostraban fierros de variado calibre, permanecían estacionados frente a la agrisada sede de la Comuna.

Ese era el paisaje con el que, al ir allí para retirar sus pertenencias, se topó Jorge Lester, el intendente que acababa de ser depuesto por teléfono. Sí, por teléfono. Porque una simple llamada bastó para que desde el otro lado de la línea, un vozarrón cuartelero le anunciara el final de sus funciones.

Ahora, al llegar allí, lo rodeó un número impreciso de siluetas jadeantes. “¡Documentos!”, le bramó un sargento, mientras era palpado de armas. A continuación, ese sujeto quiso saber a qué obedecía su presencia allí. Y él, con un tono muy dócil, musitó: “Fui citado por el señor Zanatelli”. “¡Teniente coronel Julio Zanatelli!”, le corrigió el sargento de mal modo. Luego, como perdonándole la vida, le franqueó el ingreso.

La recolección de sus objetos personales no le llevó más de un minuto. Y al irse, cargando dos bolsitas de nylon, la soldadesca ni lo miró. En el que había sido su despacho, Zanatelli se sentía ahora a sus anchas. Luciendo uniforme de fajina, aquel individuo robusto y rubión había sido, hasta entonces, el jefe del Distrito Militar de Tandil. Y a partir de esa madrugada, “Dios y los Santos Evangelios” —sobre los que juró a las apuradas algunas horas antes— lo habían convertido en amo y señor de esa comarca.

No había sido un mal día para él. Ya al atardecer, concedió una entrevista al diario local, El Eco, en la que abordaría sus proyectos de gestión. El tipo hablaba como si fuera un estadista, sin escatimar alguna que otra consideración de tipo filosófico. Con respecto a lo primero, dijo: “Mi deber será hacer todo lo posible para que las disposiciones legales no se opongan a los objetivos y logros del Proceso de Reconstrucción Nacional”. Y con respecto a lo segundo: “Creo profundamente en el ser humano”.

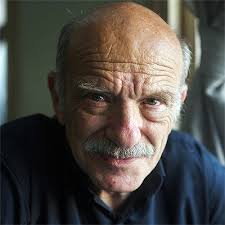

Una foto suya, de pie ante el escritorio usurpado, ilustraba el artículo. La entrevista fue publicada el 26 de marzo, y un ejemplar de esa edición había caído en manos de Soriano tres semanas después. Al leerla, esbozó una sonrisa triste. Le costaba digerir que esa bestia con garras fuera el “hombre fuerte” de Tandil. Se trataba de un dolor personal. Ya se sabe que él había vivido allí entre los 19 y los 26 años.

Sin embargo, había algo que, obviamente, ignoraba. Aquel mismo día, Zanatelli recibía en su búnker a un ilustre visitante. Ese hombre alto, con facciones calavéricas y mirada sobrecogedora, no era otro que el mayor Roque Ítalo Pappalardo. Fungía como jefe de Operaciones del Área Militar 131, dependiente del Comando de Caballería Blindada de Tandil, y tenía a su cargo nada menos que la “lucha antisubversiva” en esa ciudad; es decir, la totalidad de los secuestros, interrogatorios y ejecuciones pasaban por él. Era el dueño de vidas y haciendas del lugar. Sus métodos horrorizaban hasta a los propios represores.

La visita a Zanatelli fue breve y concisa. Casi sin palabras de por medio, él se limitó a entregarle una lista de 50 personas a las que se debía “chupar”. Entre esos nombres resaltaba el de Soriano.

La persecución

Por algunas semanas, el autor de Triste, solitario y final fue —como era lógico— inhallable para las autoridades. Hasta fines de abril, cuando un esbirro de Pappalardo extendió hacia él un oficio de Migraciones; allí constaba que Soriano ya había vuelto al país.

¡Chocolate por la noticia! Porque, en El Cronista Comercial, había vuelto a publicar algunas notas deportivas con el pseudónimo de “Plutonio”. Incluso, supo viajar a Tandil con su amigo —y nativo de ahí—, el escritor Jorge Di Paola (a) “Dipy”. En aquella ocasión, llegaron a tomar whisky en la Confitería del Parque, estando en otra mesa el mismísimo Zanatelli. Dicho sea de paso, esa vez los acompañaba otro amigo, el abogado Carlos Alberto Moreno, quien había defendido a presos políticos.

Soriano no se ocultaba, pero tampoco se sabía buscado por el régimen. Aun así, Pappalardo estaba convencido de que él era una pieza clave de la “subversión”. Y no descansaría hasta atraparlo.

Ya en junio, Soriano dejó de ser visto en los sitios que solía frecuentar. Tanto es así que los sabuesos del mayor habían montado una muy discreta “capacha” para monitorear su departamento de San Telmo. Pero allí ya no había señales de él. Ni en la redacción de El Cronista. Ni en los bares de la calle Corrientes. Su presa —conjeturaba Pappalardo— había pasado a la clandestinidad.

Hasta mediados de junio, cuando otro esbirro extendió hacia él un nuevo oficio de Migraciones; allí constaba que Soriano había regresado a Bruselas. El verdugo se mordía la gorra. Pues bien, el “Gordo” había salvado definitivamente su pellejo.

En 1977 supo que Perrotta, Guagnini y Moreno habían sido secuestrados. Y aún permanecen en el agujero negro de la desaparición forzada. Soriano regresó en 1983 de París —la segunda etapa de su exilio— con su novela Cuarteles de invierno, quizás la ficción más original que se haya escrito acerca de la última dictadura.

En 2014, Pappalardo fue condenado por sus crímenes a perpetuidad. Lástima que Soriano ya no estuviera entre nosotros.

(*) Periodista de investigación y escritor, especializado en temas policiales