Antes de caer detenidos, los Puccio tenían planeado que los Di Tella podían ser las víctimas perfectas de su próximo secuestro extorsivo. Guido y Torcuato, mientras tanto, seguían con sus vidas.

En la mañana del 12 de agosto de 1985, Guido Di Tella ocupaba una mesa del Florida Garden cuando el diputado peronista Julio Bárbaro tomo asiento junto a él. Eso estorbó su lectura del diario Clarín, cuyo título de tapa era: “Últimos testimonios en el juicio a las ex Juntas”.

Al respecto, el recién llegado comentó:

–Alfonsín está jugando con fuego.

Por toda respuesta, Di Tella enarcó las cejas.

Tal vez, entonces, lo haya asaltado el recuerdo del cautiverio al que fue sometido –junto a su hermano, Torcuato– durante el sombrío otoño de 1976 en el buque 33 Orientales, convertido en cárcel flotante para funcionarios del gobierno depuesto (él había sido viceministro de Economía durante la gestión de Antonio Cafiero).

Quizás también rememorara su exilio en Londres, donde experimentó una notable metamorfosis, al mutar de empresario y mecenas de pintores vanguardistas a docente universitario y autor de ensayos sociológicos.

Desde la barra, un sujeto alto y pelado no le sacaba los ojos de encima.

Luego, tras pagar su café, Di Tella rumbeó para la salida. Hacía frío y apuró el tranco por la calle Florida.

El pelado también salió para seguir sus pasos.

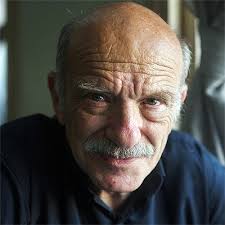

Media hora después, desde un Falcón verde, un sexagenario robusto y también pelado escrutó la llegada de Di Tella a su casa de la calle Arribeños al 1300, del barrio de Belgrano.

Recién entonces, el vehículo arrancó.

Secuestros S.A.

Al mediodía de aquel mismo lunes, hubo una –diríase– reunión de trabajo en un típico chalet de clase media del norte bonaerense.

Los dos pelados estaban frente a un individuo de contextura retacona, quien, desde un escritorio repleto de carpetas y papeles, como si administrara varios asuntos a la vez, les preguntó:

–¿Cómo anda nuestro próximo “paquete”?

Su tono era imperativo.

Ellos le contaron los detalles del seguimiento a Di Tella.

El dueño de casa sonrió satisfecho, y dijo:

–Bueno, primero hay que arreglar el check-out de la actual inquilina.

Se refería a una adinerada mujer de 59 años, que, desde la tarde del 22 de julio, permanecía en el sótano de aquel inmueble con los ojos vendados y encadenada a un colchón.

Lo cierto es que las negociaciones del rescate –unos 500 mil verdes– se prolongaban demasiado.

Tales tratativas las hacía el jefe en persona, siempre con tono imperativo, desde teléfonos públicos de la zona.

En eso estaba durante el anochecer del 23 de agosto en una estación de servicio del barrio. Lo acompañaba un veinteañero rubión y el tipo que vigiló a Di Tella en el Florida Garden.

Esta vez la negociación había llegado a buen puerto, ya que fue fijada la cita del pago para la mañana siguiente.

Los tres lucían exultantes al palpitar el inminente placer de alzarse con un bolso lleno de dólares. Y con el “asunto Di Tella” por delante.

De eso conversaban al abandonar la estación de servicio.

Eran las 19:30. En ese instante un rayo iluminó el cielo, musicalizado por un trueno sobrecogedor. Y se desató la lluvia.

Churros rellenos con miedo

Durante la mañana del 25 de agosto, un domingo radiante, Di Tella acomodó la bandeja del desayuno en una mesita del living, gozando de la momentánea soledad del hogar. Su esposa, Nelly, estaba de shopping y las tres empleadas domésticas, de franco.

Pero, de pronto, un ruido lo sobresaltó. Ese ruido provenía de la entrada, y persistía, como si alguien quisiera ingresar por la fuerza.

Entonces, dejando un churro a medio comer, se acercó con suma cautela al recibidor, tal vez lamentando no disponer de un arma. Ese ruido no cesaba.

Y el miedo lo había paralizado.

Hasta que, luego de unos segundos que parecieron eternos, descubrió la razón de su zozobra: el canillita trataba de pasar un ejemplar de Clarín por debajo de la puerta. El alma le volvió al cuerpo.

Ya con el diario ante sus ojos, retomó el desayuno, mientras el título de tapa concitaba su atención: “Toda una familia de San Isidro está involucrada en un secuestro”. Y en la bajada, leyó un nombre: “Arquímedes Puccio”.

En este punto, es necesario volver a las 19:30 del viernes en la estación de servicio donde este acababa de cerrar, por vía telefónica, el trato con un pariente de su “huésped”.

El viejo Puccio, junto a su hijo Daniel “Maguila”, y su cómplice, un tal Guillermo Fernández Laborda, abandonaba aquel enorme playón cuando una jauría de policías emergió de la nada.

Llovía a cántaros.

Los tres fueron reducidos con una virulenta pulcritud.

–¡Esto es un atropello! ¡Usted no sabe con quién se ha metido! –bramó Arquímedes al ser esposado.

Di Tella leía el relato de esa escena con gran interés.

Dicha crónica consignaba que, unos minutos después, ya en el chalet de la calle Martín y Omar al 500, de San Isidro, la señora Nélida Bollini de Prado fue liberada. Su estado era penoso.

Ella estaba bajo la custodia de Alejandro, el primogénito de Arquímedes y rugbier de la primera división del CASI.

A la vez, había un párrafo dedicado a la posterior captura del resto de la banda; a saber: el coronel retirado Rodolfo Franco (sin especificar que era el tipo que vigiló la llegada de Di Tella a su casa), Roberto Díaz (a quien la nota sindicaba como el entregador de la mujer secuestrada) y Gustavo Contenpomi (el encargado de la parte logística).

La información se completaba con la cosecha del clan: dos secuestros (los de Ricardo Manoukian y Eduardo Aulet, quienes fueron asesinados tras el pago del rescate) y otro en grado de tentativa (el de Emilio Naúm, asesinado en su automóvil al resistirse).

También había una foto del cuartito subterráneo donde las víctimas eran “guardadas” sobre un colchón mugriento.

Esa imagen impresionó sobremanera a Di Tella. Posiblemente pensara si él hubiese aguantado semejante calvario. Una simple ocurrencia.

A continuación se enfrascó en la lectura del suplemento económico. Y se olvidó del asunto.

(*) Periodista de investigación y escritor, especializado en temas policiales