Columnistas

El cadete Zamboni, de secuestrar soldados a traicionar a la mafia del oro

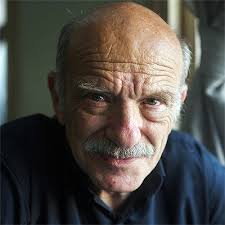

Por Ricardo Ragendorfer (*)

Tenía trece años y Luis Zamboni ya se enorgullecía de su ultraderechismo. Adolescente con pocos escrúpulos, participó del secuestro de dos soldados en el Colegio Militar, de donde fue expulsado. No se alejó del mundo castrense ni de la ilegalidad: hacía delivery de oro en negocios poco claros de oficiales de la Armada aunque demostró ser demasiado «rápido» para los mandados.

El 13 de agosto de 1976, desde su escritorio, el director del Colegio Militar de la Nación, general Reynaldo Bignone, miró de reojo a los tres conscriptos que permanecían parados frente a él. Y como disculpándose, dijo:

–En esta lucha sucia y apátrida, ustedes han pagado por los culpables.

Ellos lucían sucios y con magullones; habían sido secuestrados por “error”. Y general, tras firmarles en compensación la baja, remató:

–Ya tenemos a quienes buscábamos.

No faltaba a la verdad.

Horas antes habían caído los soldados Luis Steimberg y Luis Daniel García. El primero, al acudir a una cita en el bar La Paz con el soldado Mario Vicente Molfino; el otro, en su casa de Caballito. Molfino desapareció el 21 de febrero de 1977.

Ellos prestaban servicios en la Agrupación Tropas del Colegio Militar, y pertenecían al Partido Comunista. Su destino final fue “El Campito”, el centro clandestino que había en Campo de Mayo. Desde entonces integran el lote de 129 soldados asesinados durante la última dictadura.

En 1984, el juez federal Carlos Oliveri procesó en esta causa –y con prisión preventiva– a Bignone, quien después se beneficiaría con la Ley de Obediencia Debida. Y el expediente fue archivado. Por eso, también pasó al olvido un testimonio que en su momento no llamó la atención.

Poco antes había declarado en calidad de testigo el capellán de aquella academia militar, Norberto Eugenio Martino. Sus dichos fueron erráticos y reticentes. Dijo no tener conocimiento de que allí actuaran grupos de tareas. Ni que se hubieran producido detenciones. Sin embargo, de pronto recordó que en la misma época de los secuestros hubo dos bajas entre los cadetes. Fue como si enviara un mensaje cifrado. En este punto, supo aportar dos apellidos: “Zamboni y Gazpio”.

Lo cierto es que, dos años antes, el primero de aquellos apellidos había cobrado una sombría relevancia.

El ario en su laberinto

Al anochecer del 11 de octubre de 1982, en el décimo piso del edificio de la calle Viamonte 769, del centro porteño, un cabo de la Policía Federal volteó de una patada la puerta del departamento “C”. Otros uniformados ingresaron como una tromba. Habían sido convocados por el encargado a raíz del olor nauseabundo que emanaba de ahí. La luz del living estaba prendida y todo en desorden: sobre el piso había frazadas, papeles y ropa, como si aquel lugar hubiera sido el epicentro de una búsqueda frenética.

El cuerpo de un hombre joven yacía a un costado del dormitorio, boca abajo, con las manos atadas a la espalda. Sobre la cama, también atada, se encontraba una mujer sin vida. La pareja lucía signos de haber sido torturada antes de recibir sendos tiros de gracia. Ella resultó ser Graciela Pagniez. Y él, nada menos que Zamboni.

Luis Salvador Zamboni, nacido en 1959, fue fruto del matrimonio de una ginecóloga y un contador. Asistió al Colegio Nacional Bartolomé Mitre, en el barrio del Once, al cual se lo llamaba el “schule Mitre”, debido a que la mayoría de sus alumnos pertenecía a la comunidad judía. Por esa razón, es de suponer que, para él, acudir a ese establecimiento habría sido una dura prueba. Porque a los trece años –en otoño de 1972–, aquel adolescente ya era fascista. Un fascista en miniatura. Y sus condiscípulos solían tomarle el pelo. Pero ello no pasaba a mayores, puesto que por entonces ese pibe esmirriado y rubión era aún inofensivo.

En 1976, al poco tiempo del golpe, un ex alumno del Mitre aguardaba el colectivo en una esquina de Almagro; entonces vio unos sujetos que pegaban afiches en un muro; eran afiches de un grupo ultraderechista llamado Falange de la Fe. Aquellos tipos hacían su trabajo sin apuro. Eran seis, y con porte de orangutanes, salvo el que parecía llevar la voz cantante, un sujeto esmirriado y rubión. No era otro que Zamboni.

Por esos días alternaba tal cruzada con el rugby. Practicaba ese deporte en el Club Municipalidad. Allí no descolló como un jugador habilidoso; por el contrario –según un antiguo compañero de equipo–, era notorio “su terror a la violencia física”. Sin embargo, solía ir armado con una pistola 9 milímetros.

También acostumbraba cargar un bolso con cadenas, cachiporras y manoplas. Aún vivía con sus padres en un edificio de Corrientes y Pueyrredón. Siempre andaba con un tal Villaverde, que era hijo de un comisario y se desplazaba en un Ford Falcon verde de la Policía Federal. El año anterior, Zamboni había ingresado al Colegio Militar, De allí –ya se sabe– lo expulsarían en agosto de 1976. El motivo: una inconducta jamás precisada. Esa etapa –como se verá más adelante– fue crucial en su breve biografía.

Su muerte tuvo impacto en la prensa. El diario “Crónica” amenizó su tapa del 12 de octubre con una especulación sobre el móvil del doble crimen: “¿Oro, drogas o política?”

Zamboni, en paralelo a su extravagancia ideológica, estaba relacionado con el negocio del oro. Alquilaba un local de compraventa en una galería de la calle Libertad al 370. También era piloto civil, y tenía su propia avioneta, un Cessna 182 cuya existencia sugería algún posible tráfico ilícito. En realidad, había conseguido su licencia apenas unos meses antes y volaba muy seguido a Santa Fe en representación de un grupo de comerciantes porteños para llevar oro y dinero a sus pares de esa provincia.

Poco después, se vio involucrado en el naufragio de un velerito en el Río de la Plata. Hay indicios de que eso habría sellado su suerte.

Dicen que la embarcación llevaba hacia Montevideo un cargamento de oro perteneciente a oficiales de la Armada. Y que éstos habrían enviado buzos para recuperarlo. Pero allí no había ni un solo gramo de del preciado metal.

¿Era eso lo que los asesinos buscaban en el lugar del crimen? La respuesta se la llevó Zamboni al Más Allá, entre otros secretos.

La noche del cazador

“Solo supe que los cadetes Zamboni y Gazpio fueron dados de baja”, insistió el capellán Martino ante el juez Oliveri, sin aportar más detalles del tema.

Es probable que ignorara el cruento final del primero, once meses antes. Tal vez tampoco sabía sobre la existencia de Jorge Barquero, un comerciante rosarino relacionado con el negocio del oro, quien en la causa por el doble crimen de la calle Viamonte aportó un dato de interés: “Zamboni estaba en el grupo Falange de la Fe, con oficiales y cadetes que le hacían inteligencia a los colimbas del Colegio Militar”.

De hecho, Zamboni era de jactarse ante terceros por su participación en la “lucha antisubversiva”. Sus ocasionales oyentes sospechaban que él, en tales oportunidades, daba rienda suelta a sus fantasías. Al respecto, un amigo suyo del Club Municipalidad evocó una velada en el bar Rojo y Negro, de la avenida Libertador, en la que aquel muchacho ultraderechista se atribuyó un interrogatorio con torturas a una chica de la Juventud Peronista (JP). Según sus palabras, “Zamboni contaba detalles del asunto mientras masticaba una hamburguesa”.

Tal suma de hechos y circunstancias encajan con otro rumor: Zamboni y otros cadetes habrían participado –entre el 10 y el 12 de agosto de 1976– del secuestro de los soldados Steimberg y García.

¿El tal Gazpio fue parte de esa operación? ¿Debido a qué motivo ambos fueron dados de baja –así como lo remarcó el sacerdote Martino– en los días posteriores a tales desapariciones? ¿Qué desinteligencia hubo, entonces, entre ellos y el alto mando del Colegio Militar? El Ejército, sin embargo, no les soltó la mano: Zamboni y Gazpio (cuyo nombre de pila es Adrián Mauricio) fueron incorporados al Batallón 601 de Inteligencia en calidad de agentes civiles, tal como consta en las listas desclasificadas en 2010 por el Archivo Nacional de la Memoria.

Ya en marzo de 2013, Gazpio tenía 56 años, estaba retirado del universo del espionaje militar y era socio de Fiber Security, una empresa especializada en dispositivos electrónicos de seguridad. Y con motivo de un artículo sobre el caso para el diario “Tiempo Argentino”, mantuvo un breve diálogo telefónico con quien esto escribe. Entonces, al oír el nombre de su viejo camarada, y tras un incómodo silencio, sus palabras fueron: “Pobre Luisito, siempre se jactaba con que un día iba a salir en los diarios”.

–¿Usted también perteneció a la Falange de la Fe?

–Nada que ver. A mí jamás me interesó la política.

–¿La baja de ustedes en el Colegio Militar estuvo relacionada con el caso de los conscriptos secuestrados?

–De ninguna manera. En realidad, nos acusaron de montoneros.

–¿En ese caso, en vez de la baja, no los hubieran cortado en pedacitos?

–Bueno… No era tan así.

–¿Con esa acusación a cuestas los reclutaron en el Batallón 601?

–Yo entré por acomodo; mi padrino era el coronel Jorge Arias Duval (condenado luego a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad).

–¿Cuáles eran allí sus funciones?

–Tareas administrativas, cosas de oficina.

–¿Y las de Zamboni?

–Ni idea. No supe de él hasta su muerte.

La causa por los secuestros de los soldados del Colegio Militar era por aquellos días tramitada en el Juzgado Federal Nº 2 de San Martín, a cargo de la doctora Alicia Vence. Los procesados: Bignone y el general Santiago Omar Riveros, junto con otros seis militares. Cuatro años después, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de San Martín los condenó a perpetuidad.

En cambio, el asesinato de Zamboni y Pagniez jamás fue esclarecido.

(*) Periodista de investigación y escritor, especializado en temas policiales