Fue la unión más ilógica. La madre de hijos desaparecidos entablaba una relación de cariño con un parricida. Nada podía salir bien. Y no salió.

El 6 de agosto de 2016 estuvo a centímetros de pasar a la historia como el día en que Hebe de Bonafini fue detenida. Sobre ella pesaba una orden de captura por eludir su indagatoria en una causa penal que le atribuía un rol imaginario en un delito que había saltado a la luz hacía más de un lustro (las irregularidades en el plan de viviendas Sueños Compartidos). Pero una marea humana ganó las calles para impedir el aparatoso operativo policial desplegado sin otro propósito que arrestar a esta mujer de 87 años.

En el medio, por Radio Uno se oyó:

–Hebe acaba de conseguir lo que quería: escándalo y cámaras. Con eso cree que gana políticamente.

Y ya con un dejo de impaciencia, esa voz supo acotar:

–Este Gobierno abrió espacios de diálogo. Y no persigue a nadie.

El presidente era Mauricio Macri.

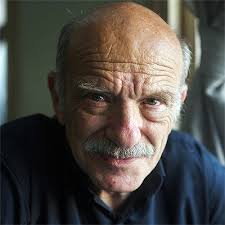

La voz en cuestión quebraba así un silencio que parecía eterno. Era la del otrora apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Mauricio Schoklender, quien encabezaba el lote de imputados por dicha trapisonda.

Su destino, como tantas otras veces, era incierto.

La redención imperfecta

Este asunto en particular tuvo su comienzo a mediados de 1993, cuando Hebe conoció a Schoklender durante una visita a la cárcel de Caseros.

Nadie en la Argentina desconocía el motivo que lo había llevado allí: el asesinato de sus progenitores, cometido 12 años antes –en plena dictadura– por él, con la complicidad de Pablo, su hermano menor.

Los cadáveres, con signos de golpes y estrangulamiento, fueron hallados en el baúl de un Dodge Polara estacionado en una calle de Palermo.

Durante semanas, la prensa deleitó a lectores y televidentes al revelar los detalles más escabrosos de esa familia: que el papá –gerente vernáculo de una multinacional que cerraba negocios sucios con la Junta Militar– tenía conflictos conyugales debido a su homosexualidad, y que su esposa, una actriz frustrada y alcohólica, abusaba de Pablo.

Los parricidas se habían dado a la fuga. Primero, hacia Mar del Plata. Y allí, sus caminos se bifurcaron. Pero no tardarían en ser capturados. Pablo cayó mientras se dirigía al Norte para cruzar la frontera con Bolivia. Y Sergio, en un almacén de campo, cercano a la “Ciudad Feliz”, a donde había llegado a caballo, disfrazado de gaucho.

Sergio aún cumplía su condena cuando Hebe se cruzó en su camino.

Ese muchacho con aspecto de animalillo apaleado la conmovió a primera vista.

Tal sentimiento se vio fortalecido al enterarse de que había organizado en Caseros un centro universitario, de que ya era abogado, de que, además, estaba por recibirse de psicólogo y que luchaba por humanizar el sistema carcelario.

Desde ese momento, ella lo quiso como a un hijo, le abrió las puertas de su corazón y también –al salir Sergio del penal– las de su hogar.

No era la primera vez que las mujeres del pañuelo blanco prohijaban a alguien que parece tan vulnerable como ellas. Pero tampoco era la primera vez que se equivocaban.

Lo notable es que, en el caso de Hebe, esto último haya tardado casi dos décadas en cristalizarse. Recién entonces, ella soltó:

–No soy la única madre a la cual un hijo le hace una cagada.

Y el remate fue:

–Schoklender es un estafador.

Corría el 26 de mayo de 2011.

La danza de los fantasmas

Ese día había estallado el desvío de fondos millonarios –aportados por el Estado para construir viviendas populares– hacia un entramado de empresas fantasmas creadas con tal objetivo por Sergio y Pablo junto a un selecto grupo de “socios”, y que, finalmente, llegaban en efectivo a sus bolsillos con cheques cobrados por ellos en una sucursal bancaria de Villa Crespo. Dicha operatoria (ejecutada sin inconvenientes desde 2005) se completaba con el correspondiente lavado del botín a través de inversiones ficticias.

Más allá de los detalles específicos de esa maniobra, aún hoy persiste un enigma en torno a la figura del mayor de los Schoklender: ¿acaso ese hombre oscuro y brillante fue nada menos que un maestro en el arte de la impostura o, simplemente, un sujeto esclavizado por una psiquis complicada?

Decenas de inmuebles, sociedades anónimas, autos de alta gama, yates y aviones fueron por esos días la parte no visible de su cosecha; un trofeo oculto de alguien que hizo de la frugalidad una marca personal. Su estilo monástico, acentuado por la ropa negra que solía adquirir con descuento en las tiendas de la calle Pasteur, proyectaba –quizás, en exceso– la luminosidad interior de un temperamento austero, casi espartano e inmune a todo estímulo material. Así se mostraba él ante sus semejantes.

Sergio en realidad vivía confinado en su papel actoral, y eso le impuso límites de consumo: se había regalado una Ferrari Testarossa, pero circulaba en taxis y remises; poseía sumas millonarias, pero abonaba con billetes arrugados sus almuerzos en las fondas de Congreso y, pese a disponer de sus dos avionetas con tecnología de punta, solo pudo viajar tres veces de vacaciones a Bariloche con pasajes aéreos en clase turista. Hasta que sus manejos delictivos quedaron a la intemperie. En ese instante, todo cambió. También su imagen. Finalmente, pudo despojarse de aquel añejo disfraz.

La siguiente aparición pública de Sergio fue a bordo de una Kawasaki Ninja negra, vestido con traje de pana color azabache y corbata de seda gris.

Así se lo vio al llegar a un canal de televisión tras adquirir estado público su estafa serial. Siempre con el mismo traje y aquella corbata concurrió a otros compromisos mediáticos. Y con esa espeluznante pulcritud también fue a los juzgados de Comodoro Py. ¿Exhibía ya su verdadera identidad? Era imposible saberlo. Porque quizás esa mutación compulsiva fuera simplemente fruto de su oficio: fingir por lapsos prolongados ser otra persona.

Los fuegos de artificio que animaron los últimos 16 años de su existencia se habían apagado para siempre. Pero, en medio de esas circunstancias, tampoco podía disponer libremente de su fortuna. El doctor Schoklender seguía siendo un fantasma ante su propio patrimonio. Un fantasma económico. Con sus bienes inhibidos por la Justicia y la prohibición de salir del país, solo le quedaba el consuelo de alguna noche sin límites en el casino flotante de Puerto Madero. Y siempre con su traje de pana y la corbata de seda gris.

Hasta que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso su arresto. Esa vez, su nueva temporada en el infierno duró apenas unos meses. Y al salir en libertad, en otoño de 2013, se corrió definitivamente de la escena.

Ahora, con el expediente paralizado, pero sin haber podido recuperar su botín, Sergio Mauricio Schoklender habita una casita en la ciudad santafecina de Pérez, a pocos kilómetros de Rosario. Y paga el alquiler con su trabajo como maestro mayor de obras. Esa es su ocupación actual. Y mientras trata de olvidar y ser olvidado, todos sus fantasmas acuden cada noche por él.

(*) Periodista de investigación y escritor, especializado en temas policiales