Columnistas

Jorge Colotto, el comisario ligado a la Triple A que terminó en un partido neonazi

Por Ricardo Ragendorfer (*)

Aquel hombre vivía en un lujoso edificio de la Avenida del Libertador, justo en el límite entre los barrios de Palermo y Belgrano. Por el portero eléctrico su voz sonó cavernosa, pero cordial.

Cuando el ascensor llegó al sexto piso, el ya estaba en el palier privado. Ese cubículo con alfombra roja poseía una tenue iluminación y un gran cuadro de Cristo en la cruz que anticipaba la fe del anfitrión.

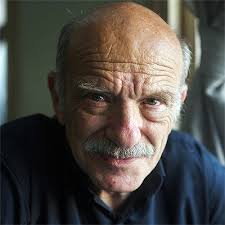

Su estatura era inmensa. Y tanto el traje negro que lucía como su calva, cruzada por una fina trama de arrugas y lunares, le conferían a la escena cierto aire expresionista, como en una película de Murneau.

A modo de saludo, el anciano comisario Jorge Silvio Colotto estiró los labios. Era su manera de sonreír.

El fotógrafo le estrechó una mano mientras declamaba su apellido para así presentarse. El dueño de casa, inesperadamente, preguntó:

–¿Usted es judío?

El fotógrafo enarcó las cejas; se llamaba Giustozzi. En ese instante comprendí que el comisario tenía problemas auditivos. Por eso también hablaba en voz muy alta.

El living era amplio y con escasa luz. El estilo de los muebles reflejaba cierta inclinación por el clasicismo. No era lo que uno imagina para un policía. Ese lugar estaba sobrecargado de adornos y recuerdos, entre los que había una fotografía autografiada del general Pinochet. Y sobre la mesa ratona esperaba una botella de Johnny Walker y tres vasos. Colotto, antes de dejarse caer en un sillón, sirvió la primera ronda.

Aquella entrevista para el semanario Gente transcurrió a fines de 1997, y con un motivo concreto: el tipo –que entre otros quehaceres, se dedicaba al “tráfico de influencias”– había sido acusado por el juez de la Corte Suprema, Augusto Belluscio, de “apretarlo” para que firmara un fallo que beneficiaría a Telefónica Argentina en un pleito por la licitación de celulares.

Dicen que Colotto apareció de modo intempestivo en su despacho y, sin decir palabra alguna, tiró sobre el escritorio una fotocopia del voto que el juez había redactado horas antes. Y aseguran que dicha filtración hizo que a éste le corriera un escalofrío por la espalda. Se ve que, a los 76 años, el comisario no había perdido su capacidad de atemorizar.

La evocación del hecho hizo que él estirara otra vez los labios.

–No fueron presiones sino una conversación trivial –soltó, sin controlar el volumen de su voz.

Y sirvió otra ronda de whisky

Estilo de trabajo

En este punto bien vale retroceder a un atardecer primaveral de 1963, cuando la mirada de Colotto fulminaba de manera inquietante la figura de un tal Pedro Veccio, quien estaba como derrumbado en una silla. Su cara exhibía las huellas del maltrato: tenía un ojo morado y desde la boca le corría un hilo de sangre.

La escena transcurría en una oscura oficina de la División Homicidios. Y el comisario, con la camisa arremangada, arrojó una hoja hacia él.

–Con una firmita se te acaba la pesadilla –sugirió.

Era una confesión apócrifa redactada por el propio Colotto. Pretendía que ese desgraciado se hiciera cargo del caso más escabroso del momento: el asesinato de Norma Mirta Penjerek.

Se trataba de una estudiante de 16 años que había desaparecido el 29 de mayo del año anterior, cuando se dirigía a su clase de inglés. Al mes y medio, su cuerpo fue desenterrado en un baldío de Lavallol. La habían apuñalado. El hecho sacudió a la opinión pública. Y como suele pasar, se barajaban diversas hipótesis, que iban desde el móvil sexual hasta una venganza hacia su padre, un empleado municipal al que un disparatado rumor periodístico atribuía una participación indirecta en la captura del criminal nazi Adolf Eichmann.

Colotto se inclinaba por la primera alternativa, pero carecía de medios para avanzar en la pesquisa. El problema es que él se había obsesionado con el asunto, no por el afán de dar con el culpable sino por ser consciente de que su esclarecimiento –simulado o real– lo catapultaría a la gloria.

Hasta entonces, su carrera estuvo plagada de escollos. Venía de prestar servicio en Robos y Hurtos, bajo las órdenes del legendario comisario Evaristo Meneses. Éste le profesaba un inocultable desprecio, al punto de relegarlo a un gabinete que investigaba hurtos caseros cometidos por empleadas domésticas.

Ahora vislumbraba su gran salto. Y a tal efecto no dejaba ningún detalle librado a azar. Tanto es así que extorsionó a una prostituta llamada María Sisti para conseguir un testimonio que le permitiera “engarronar” a Veccio.

Ese hombre, un comerciante de 47 años que tenía una zapatería junto a la estación de Florencio Varela, encajaba con el perfil del presunto asesino, ya que solía organizar “partuzas” con menores de edad en las cuales participaban empresarios y políticos. Pero no había nada que lo vinculara al caso Penjerek.

–¡Firmá, carajo! –insistió Colotto.

Por toda respuesta, Veccio rompió en llanto. Con él ya tras las rejas, el bueno de Colotto se convirtió en una estrella del firmamento policial.

Pero el expediente tenía vida propia, ya que transitó por ocho juzgados antes de que la Cámara del Crimen de la Capital sobreseyera definitivamente al comerciante, quien recuperó la libertad el 5 de abril de 1965. Colotto, después de ser acusado por “apremios ilegales”, no pudo evitar el pase a disponibilidad.

Ahora, 32 años después, seguía jurando que Veccio era el culpable. Ya iba por el cuarto whisky.

Con el brazo extendido

A medida que caía la noche, Colotto se fue poniendo cada vez más expansivo. Siempre en voz alta, pero ya arrastrando las “erres”, se embarcó en un extenso monólogo autobiográfico.

Entonces contaría que trabajó en Presidencia, entre 1966 y 1973. Hasta supo relatar alguna anécdota que tuvo al teniente general Alejandro Lanusse como protagonista. También se jactó de su formación extra-policial; según sus palabras, había realizado cursos de relaciones públicas, de seguridad jurídica y social, de ceremonial, de marketing y de oratoria.

Por cierto, Colotto era recordado por una de sus piezas discursivas: la del 3 de noviembre de 1974, durante una ceremonia fúnebre celebrada en el panteón policial del cementerio de Chacarita. Entonces, con tono pausado pero enérgico, proclamó:

–Cuando la patria nos necesite, tus amigos seremos una masa compacta de cabezas y brazos. No somos sádicos, pero tampoco podemos permitirnos el lujo femenino de la debilidad.

Junto a él, un féretro contenía los restos de quien en vida fuera su gran amigo, el comisario Alberto Villar, aquel jefe de la Policía Federal que, a la vez, estaba señalado como “capo” de la Triple A. Dos días antes, su esposa y él habían muerto en el arroyo La Rosqueta, de Tigre, al estallar en su lancha una carga de trotyl colocada por un comando de buzos montoneros.

Colotto había sido un íntimo del difunto. Fueron socios en la agencia de seguridad privada Intermundo SA –cuya especialidad era la custodia de gente amenazada por la “subversión”–. Y en enero de aquel año, cuando Villar fue puesto al frente de esa mazorca, él lo secundó como su hombre de confianza. Eso también abarcaba su participación en dicha “orga” de ultraderecha.

–“Tito” (Villar) era un fenómeno –diría Colotto durante la entrevista, ya con los ojos inyectados en sangre.

Luego aseguró haber sido víctima de la última dictadura.

–Fui un preso político –farfulló, con dramático pesar.

En realidad, durante los años de plomo supo sacar jugosos dividendos de un negocio coyuntural: vender información falsa a familiares de víctimas del terrorismo de Estado.

Pero, en esa época, efectivamente conoció el otro lado de las rejas, ya que el ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, lo envió durante 123 días a la cárcel de Caseros. El motivo fáctico: un problema en el marco de una exportación de algodón; el problema político: su amistad con el almirante Emilio Massera, justo cuando éste mantenía una feroz interna con el Ejército.

La restauración de la democracia le produjo una reacción ambivalente. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín se encargó de custodiar a ciertos punteros y concejales de la UCR.

Ya en 1989, por obra de Carlos Menem recuperó su condición policial. Y de la mano del radical Carlos Trilla se convirtió en el jefe de Seguridad del Concejo Deliberante. Sin embargo, el repudio causado por tal nombramiento lo obligó a dar un paso al costado. Desde entonces solía mitigar el ostracismo con gestiones muy puntuales para terceros, como presionar a un juez de la Corte, entre otras gestiones.

El día de la entrevista, ya tambaleante, se prestó a la sesión fotográfica con excelente disposición. Hasta aceptó posar junto al retrato de Pinochet.

–Extienda un poco el brazo, comisario –le indicó Giustozzi.

Colotto obedeció; así quedó inmortalizado haciendo el saludo nazi.

Esa es la última imagen que recuerdo de él. En 2007 me sorprendió saber que era candidato a diputado en la lista del partido Bandera Vecinal, liderado por el neonazi Alejandro Biondini. Pero sin siquiera obtener el uno por ciento de los votos. Tras esa incursión política, nunca más volvió a aparecer en público.

En 2011, Jorge Silvio Colotto exhaló –a los 90 años– su último suspiro.

(*) Periodista de investigación y escritor, especializado en temas policiales